Das Projekt, das aus Mitteln der Österreichischen Forschungsförderungsgesellschaft (FFG) im Rahmen des Energieforschungsprogramms 2023 (e!MISSION) gefördert wird, zielt auf die Entwicklung innovativer Herstellungsmethoden und neuartiger Materialien ab. Diese sollen einen Paradigmenwechsel im Zelldesign ermöglichen und zur Steigerung der Leistungsdichte, Zuverlässigkeit und Lebensdauer, zur Senkung der Herstellungskosten sowie zur Unabhängigkeit von kritischen Rohstoffen beitragen.

Hochtemperaturbrennstoffzellen als Game Changer

Hochtemperaturbrennstoffzellen, die aus keramischen Funktionsmaterialien bestehen, ermöglichen die Umwandlung von Wasserstoff in elektrische Energie mit höchsten Wirkungsgraden und vernachlässigbaren Emissionen. Die Umkehrung des Funktionsprinzips in Form der Hochtemperaturelektrolyse erlaubt die Speicherung von Strom aus erneuerbaren volatilen Quellen in Form von Wasserstoff. Ein Alleinstellungsmerkmal der Hochtemperaturelektrolyse ist die Möglichkeit der Ko-Elektrolyse von Wasserdampf und CO2 zur Erzeugung von Synthesegas, welches durch Power-to-X Prozesse in grünes Methan oder e-Fuels umgesetzt werden kann.

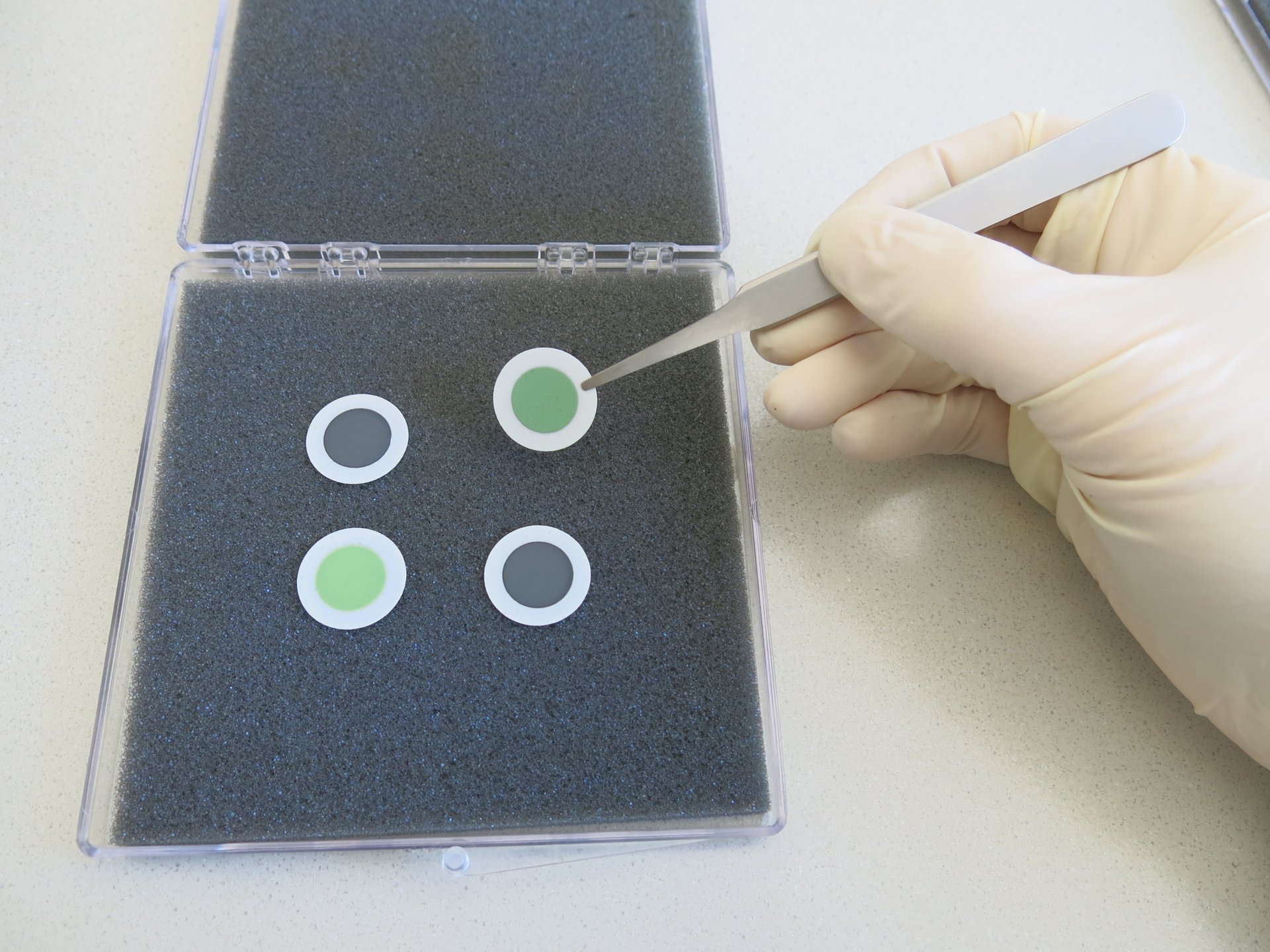

Nach dem Stand der Technik sind die keramischen Zellen aus zwei porösen Elektroden, einem gasdichten Elektrolyten und einer Diffusionsbarriere aufgebaut. Die Methoden für die Herstellung der Schichten (Dicken im Bereich 10-500 µm) bzw. der Zellen sind aktuell Siebdruck, Foliengießen und konventionelles Sintern. Aus dieser konventionellen Zellfertigung resultiert eine Reihe kritischer Faktoren, welche die Leistungsfähigkeit und Langzeitstabilität der Zellen begrenzen und damit die breite Marktdurchdringung verhindern. Durch die im Projekt AddEus geplante Erforschung neuartiger Fertigungstechnologien – wie Foliengießen von Multi-Materialien, Lithografie-basierter 3D-Druck, neue Sintertechnologien und neuartige Elektrodenmaterialien ohne kritische Rohstoffe – können diese kritischen Faktoren behoben werden. „Ziel ist die Erreichung eines Paradigmenwechsels im Zelldesign und der Zellfertigung. Dieses ambitionierte Ziel wird durch die Zusammenarbeit der drei Projektpartner, welche ausgewiesene Experten mit langjähriger Erfahrung auf ihrem jeweiligen projektrelevanten Forschungsgebiet sind, adressiert“, erläutert Univ.-Prof. Dr. Raúl Bermejo vom Lehrstuhl für Struktur- und Funktionskeramik.

„Das Projekt trägt insbesondere zur Steigerung der Energieeffizienz in der Energieumwandlung bei. Dabei wird infolge der Entwicklung zukunftsweisender Energietechnologien ein signifikanter Beitrag zum Umwelt- bzw. Klimaschutz und zur Reduktion von CO2-Emissionen geleistet“, erläutert Assoz.-Prof. Dr. Edith Bucher

vom Lehrstuhl für Physikalische Chemie. Die Wettbewerbsfähigkeit und Kompetenzführerschaft aller Partner werden durch diese innovationsgetriebenen Projektziele klar gestärkt. Dies hat positive Auswirkungen auf den Wirtschaftsstandort Österreich und die Erreichung der Klimaneutralität Österreichs bis spätestens 2040.

Fakten

Laufzeit: 1. Januar 2025 bis 31. Dezember 2027

Partner: Lehrstuhl für Physikalische Chemie (Konsortialführer), Lehrstuhl für Struktur und Funktionskeramik, Lithoz GmbH

Fördergeber: Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft

Projektvolumen 1,2 Million Euro

Weitere Informationen

Assoz.-Prof. Dr. Edith Bucher

Lehrstuhl für Physikalische Chemie

Montanuniversität Leoben

E-Mail: edith.bucher(at)unileoben.ac.at

Tel.: +43 3842 402 4813